Home Hier gehts zur Startseite

der Website.Das Lager Zur Geschichte des Lagers

Der Friedhof

Aktuelles zum Thema Der Arbeitskreis

Der Arbeitskreis Blumen für Stukenbrock Veranstaltungen

Veranstaltungen und Termine Publikationen

Bücher und Veröffentlichungen/a> Bilder

Bilder

KontaktKontakt zum Arbeitskreis

Seitenüberblick

Für alle, die den direkten Weg lieben

Stalag 326 (VI/K)

Übersetzt aus dem Nazi-Abkürzungskauderwelsch

heißt Stalag: Kriegsgefangenen-Mannschafts-Stammlager.

Besonders sowjetische Kriegsgefangene

wurden unter Missachtung des Völkerrechts in diesem Lager

brutal ausgenutzt. Obwohl kein

typisches Vernichtungslager, war die

Vernichtung durch Schwerarbeit und

Hunger eingeplant.

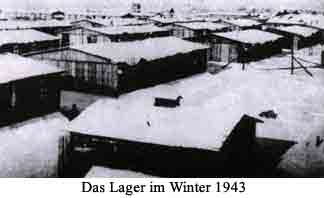

Die Errichtung des Lagers - Die ersten Gefangenen

Anfang Mai 1941 begannen auf Befehl deutscher Wehrmachtsoffiziere die Arbeiten für das Stalag 326. Diese Lager bekamen zunehmend eine große Bedeutung für die deutsche Kriegswirtschaft.So wurde bei Stukenbrock, im Bereich der Eselsheide, schon vor dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion eine Riesenfläche von vierhundert mal tausend Metern eingezäunt, Brunnen und Baracken für die Wachmannschaften angelegt. Man rechnete mit einer großen Anzahl von Kriegsgefangenen. Unter diesen Bedingungen musste man auch davon ausgehen, dass diese Menschenmengen kaum Überlebenschancen hatten.

Das Lager wurde schon unmittelbar nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion am 22.

Juni 1941 mit den ersten Kriegsgefangenen belegt. Mehr als 7.000 erreichten die Senne am 7. Juli 1941. In Viehwaggons der Reichsbahn waren sie zum Bahnhof

Hövelhof gebracht worden und mussten dann, völlig erschöpft, den langen Fußmarsch zu dem vorgesehenen Lager am Lippstädter Weg (heute Landespolizeischule

Erich Klausener) zurücklegen. Auf der eingezäunten Fläche fanden sie weder Unterkünfte noch ausreichende Verpflegung oder sanitäre Einrichtungen. Sie hausten in

selbst errichteten Erdlöchern unter freiem Himmel. Insgesamt bestand die Nahrung aus

700-800 Kalorien. Erschöpfung und Unterernährung begünstigten Krankheiten, an denen Tausende Gefangene gerade in den ersten Wochen zugrunde gingen.

Das Lager wurde schon unmittelbar nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Sowjetunion am 22.

Juni 1941 mit den ersten Kriegsgefangenen belegt. Mehr als 7.000 erreichten die Senne am 7. Juli 1941. In Viehwaggons der Reichsbahn waren sie zum Bahnhof

Hövelhof gebracht worden und mussten dann, völlig erschöpft, den langen Fußmarsch zu dem vorgesehenen Lager am Lippstädter Weg (heute Landespolizeischule

Erich Klausener) zurücklegen. Auf der eingezäunten Fläche fanden sie weder Unterkünfte noch ausreichende Verpflegung oder sanitäre Einrichtungen. Sie hausten in

selbst errichteten Erdlöchern unter freiem Himmel. Insgesamt bestand die Nahrung aus

700-800 Kalorien. Erschöpfung und Unterernährung begünstigten Krankheiten, an denen Tausende Gefangene gerade in den ersten Wochen zugrunde gingen.Ein ehemaliger Gefangener, der Militär arzt Wladimir Semjonowitsch Siltschenko, berichtet aus eigenem Erleben: "Die schweren Prüfungen und Qualen begannen für die sowjetischen Gefangenen schon vor dem Eintreffen im Lager: Tage und Wochen unter freiem Himmel am Ort der Gefangennahme mit täglichen Rationen von einer Handvoll ungeschälter Buchweizengrütze und sehr wenig Trinkwasser. Dann wurden die Gefangenen in kleine Güterwagen zu 60 bis 70 Mann gepfercht. Sie konnten weder sitzen noch liegen. Die Fahrt in den Westen dauerte mindestens fünf bis sieben Tage. Für den Weg gab man ihnen insgesamt 150 bis 300 g Brot; Wasser bekamen sie nicht jeden Tag. Verwundete und Verletzte, von denen es sehr viele gab, erhielten während der Fahrt keine medizinische Hilfe. So wurden auf dem Bahnhof Hövelhof, wo die für das Lager bestimmten Militärzüge entladen wurden, aus jedem Waggon bis zu 10 Leichen ausgeladen.

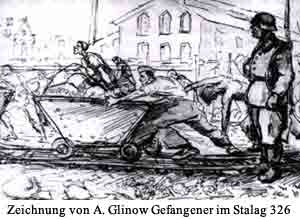

Die erschöpften Gefangenen, die 1941 als erste in die Senne gebracht wurden, mussten das Lager 326 aufbauen und hatten dazu nur primitive Werkzeuge zur Verfügung. Bei schlechtem Wetter mussten sie - nass bis auf die Haut und durchgefroren sowie vom langen Arbeitstag erschöpft - auf der nackten, kalten oder feuchten Erde schlafen oder sich dort ausruhen. Einige Gefangene bauten sich in der Erde Höhlen, die oft zerstört wurden.

Die erste Zeit erhielten die Gefangenen

eine warme Mahlzeit: 200 g Brot mit

Stücken Sägemehl und feuchte Kohlrüben

war die Tagesration für Menschen,

die schwere, aufreibende Arbeiten verrichten

mussten. Das führte zu einer

hohen Sterblichkeit unter den Gefangenen

des Lagers...

Die erste Zeit erhielten die Gefangenen

eine warme Mahlzeit: 200 g Brot mit

Stücken Sägemehl und feuchte Kohlrüben

war die Tagesration für Menschen,

die schwere, aufreibende Arbeiten verrichten

mussten. Das führte zu einer

hohen Sterblichkeit unter den Gefangenen

des Lagers...Der Bau des Lagers war beendet. Stacheldraht umgab das gesamte große Territorium. Ringsherum standen Wachtürme mit Maschinengewehren, die auf das Lager gerichtet waren. Grausame, erbarmungslose Wachsoldaten schossen ohne jeglichen Anlass zur Abschreckung auf die schutzlosen Kriegsgefangenen oder prügelten mit Peitschen, Stöcken und Gummischläuchen.

Selbst nachdem die Organisationsperiode

beendet war, war die Ernährung

der Gefangenen mehr als spärlich: 150

bis 200 g Ersatzbrot, Ersatzkaffee und

eine Wassersuppe, genannt "Balanda",

aus nicht gesäuberten, faulen Kartoffeln,

Kohlrüben oder Gras. Nach den

großzügigsten Berechnungen betrug

die Tagesration 800 bis 850 Kalorien.

Das war ein Drittel der Norm, die zur

Erhaltung des menschlichen Lebens

notwendig ist. Dabei mussten die Gefangenen

den ganzen langen Arbeitstag vom

Morgengrauen bis zum späten Abend

die schwersten physischen

Arbeiten verrichten."

Selbst nachdem die Organisationsperiode

beendet war, war die Ernährung

der Gefangenen mehr als spärlich: 150

bis 200 g Ersatzbrot, Ersatzkaffee und

eine Wassersuppe, genannt "Balanda",

aus nicht gesäuberten, faulen Kartoffeln,

Kohlrüben oder Gras. Nach den

großzügigsten Berechnungen betrug

die Tagesration 800 bis 850 Kalorien.

Das war ein Drittel der Norm, die zur

Erhaltung des menschlichen Lebens

notwendig ist. Dabei mussten die Gefangenen

den ganzen langen Arbeitstag vom

Morgengrauen bis zum späten Abend

die schwersten physischen

Arbeiten verrichten."Geschichte des Lagers von 1941 - 1945

Entgegen ideologischer Vorbehalte gegen den Arbeitseinsatz sowjetischer Gefangener, wurde dieser im Rahmen der totalen Kriegswirtschaft doch unvermeidlich. Das Stalag 326 war einerseits Durchgangslager für den Einsatz in Stahlwerken und im Ruhrbergbau, andererseits versorgte es den Regierungsbezirk Minden und das Land Lippe mit Arbeitskräften, wobei diejenigen Gefangenen, die auf Bauernhöfen eingesetzt wurden, im allgemeinen ein wenig besser gestellt waren.Es klingt wie ein Hohn, wenn man hört, dass von der schweren Zwangsarbeit völlig Erschöpfte in Stukenbrock wieder aufgepäppelt werden sollten. In der Regel war die Rückkehr ins Lager gleichzeitig ihr Todesurteil. In Stukenbrock gab es keine Erschießungsanlagen oder Krematorien. Das Lager war ein "ganz gewöhnliches Lager" für sowjetische Kriegsgefangene. Im Unterschied zu den Gefangenen anderer Nationen bekamen die Sowjetgefangenen nicht einmal einen Minimallohn; bis heute enthalten ihnen Staat und Wirtschaft in Deutschland jede Entschädigung vor. Rund 300.000 Gefangene gingen zwischen l941-1945 durch das Lager.

Eine riesige Zahl von 65.000 Gefange-

nen überlebte nicht. Ausbeutung durch

Zwangsarbeit und Auszehrung durch

Hunger waren tödliche Waffen, denen

sie erlagen. Seuchen kamen hinzu. Im

Jahre 1942 stationierte man im Lager

eine SS-Hundestaffel. Sie diente dazu,

Angst zu verbreiten und flüchtige

Gefangene zu ergreifen. Deren Entdeckung

war ihr Todesurteil: Sie wurden

entweder an Ort und Stelle oder im

Konzentrationslager Buchenwald

ermordet. Allein 1941 erschoss man in

Stukenbrock 42 Offiziere der Sowjetarmee

wegen angeblicher Arbeitsverweigerung.

Sie wurden auf dem nahe

gelegenen Gemeindefriedhof beigesetzt.

Eine riesige Zahl von 65.000 Gefange-

nen überlebte nicht. Ausbeutung durch

Zwangsarbeit und Auszehrung durch

Hunger waren tödliche Waffen, denen

sie erlagen. Seuchen kamen hinzu. Im

Jahre 1942 stationierte man im Lager

eine SS-Hundestaffel. Sie diente dazu,

Angst zu verbreiten und flüchtige

Gefangene zu ergreifen. Deren Entdeckung

war ihr Todesurteil: Sie wurden

entweder an Ort und Stelle oder im

Konzentrationslager Buchenwald

ermordet. Allein 1941 erschoss man in

Stukenbrock 42 Offiziere der Sowjetarmee

wegen angeblicher Arbeitsverweigerung.

Sie wurden auf dem nahe

gelegenen Gemeindefriedhof beigesetzt.Trotz dieser harten Bedingungen entstand auch im Lager Stukenbrock eine Widerstandsgruppe. Sie rettete zahlreiche Mitgefangene vor dem sicheren Tod, half Kranken die schwersten Arbeiten zu meiden und versteckte gefährdete Kameraden vor Gestapo und SS.

Das Zentrum der Widerstandsgruppe

befand sich im Lagerlazarett Staumühle,

wo die Gestapokontrolle wegen der

Ansteckungsgefahr schwächer war.

Es gab auch deutsche Antifaschisten,

die den Gefangenen unter Einsatz ihres

Lebens halfen. Immer wieder werden

drei Namen genannt, an die sich die

ehemaligen Gefangenen dankbar erinnern:

Ferdinand Hermann, Anton Liebel

und Parischka. Ende 1944 übernahm

der sowjetische Oberst S.J. Kurinin die

Leitung der Widerstandorganisation.

Sie konnte in Kenntnis der Kriegslage

schon hinarbeiten auf die Befreiung

des Lagers.

Das Zentrum der Widerstandsgruppe

befand sich im Lagerlazarett Staumühle,

wo die Gestapokontrolle wegen der

Ansteckungsgefahr schwächer war.

Es gab auch deutsche Antifaschisten,

die den Gefangenen unter Einsatz ihres

Lebens halfen. Immer wieder werden

drei Namen genannt, an die sich die

ehemaligen Gefangenen dankbar erinnern:

Ferdinand Hermann, Anton Liebel

und Parischka. Ende 1944 übernahm

der sowjetische Oberst S.J. Kurinin die

Leitung der Widerstandorganisation.

Sie konnte in Kenntnis der Kriegslage

schon hinarbeiten auf die Befreiung

des Lagers.Die Befreiung

Am 2. April 1945 war es endlich soweit! Während sich amerikanische Truppen dem Lager näherten, entwaffneten so- wjetische Lagerinsassen nach einem gut vorbereiteten Plan die Lagerwache. Der Stab der Widerstandsbewegung übernahm nach einem erfolgreichen Aufstand die Lagerverwaltung. Seine Hauptaufgabe war schnelle Hilfe für die 1.400 Kranken unter den etwa 10.000 Lagerinsassen. Viele konnten vor dem sicheren Tod gerettet werden; die mei- sten kehrten nach drei bis vier Monaten gesund in ihre Heimat zurück.

Erfüllte sich für die Gefangenen mit der Befreiung ein Wunschtraum, so wurde er für die anrückenden Amerikaner zum Alptraum, als sie die Zustände im Lager kennen lernten. "8.610 vor Hunger wahnsinnig gewordene Gefangene wie Tiere in Dreck und Elend gehaltendene" überschrieb der US- Kriegsberichterstatter John Mecklin seinen Bericht und fügte hinzu: "Wenn die Amerikaner, die heute hier waren, die Deutschen nicht sowieso schon hassten, dann tun sie es jetzt."

Außer den Überlebenden fanden sie die Toten, verscharrt in sechsunddreißig Massengräbern, jedes einhundertzwölf Meter lang. Ohne Särge, allenfalls in Papiersäcken und ohne Kleidung hatte man sie übereinander gestapelt, unter ihnen etwa eintausend Kinder und Ju- gendliche, die unter dem Vorwand der Partisanenbekämpfung eingefangen worden waren.

Trotz ihres erbärmlichen Zustandes begannen die Befreiten neben der Organisierung eines menschenwürdigen Lagerlebens mit der Errichtung einer Gedenkstätte für ihre toten Kameraden.

Nach der Befreiung

Bei der Befreiung befanden sich rund 10.000 Gefangene, darunter 1.400 Schwerkranke, im Lager. Am 28. Juni 1945 wurde das Lager aufgelöst. Bis zu diesem Zeitpunkt arbeitete eine sowjetische Lagerleitung, die die Organisation des Lagers übernommen hatte und die ehemaligen Gefangenen auf den Rücktransport in die UdSSR vorbereitete. Sie gab u.a. eine eigene Lagerzeitung heraus. Davon befinden sich noch einige Exemplare im Besitz des Arbeitskreises BLUMEN FÜR STUKENBROCK.Auf dem Gelände des Lagers entstand nach 1945 zunächst ein Internierungslager für NS-Führungskräfte und Menschen, die verdächtigt wurden. Kriegsverbrechen begangen zu haben. Danach entstand ein "Sozialwerk" für Flüchtlinge. Heute befindet sich dort eine Landespolizeischule. Auf dem Gelände der Polizeischule ist im Arrestgebäude des ehemaligen Stalag die Dokumentationsstätte Stalag 326(VI/K) untergebracht, die dort nach jahrzehntelangen Bemühungen im Jahr 1996 eröffnet wurde und nun der Öffentlichkeit zugänglich ist.

Augenzeugenbericht (aus dem Buch "Protokoll Stukenbrock", Hrg. Arbeitskreis Blumen für Stukenbrock)

Augenzeugenbericht (aus dem Buch "Das Lager 326", Hrg. Arbeitskreis Blumen für Stukenbrock)

© 2019 Arbeitskreis

Blumen für Stukenbrock e.V.